|

|

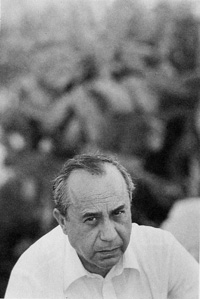

FERDINANDO

SCIANNA

Veridica

Historia della vita di Ferdinando Scianna da lui medesimo raccontata

L'infanzia in Sicilia

Sono nato a Bagheria, in provincia di Palermo, il 4 luglio del 1943.

Si era in piena guerra e due ore dopo, a duecento metri da casa

mia, esplose una bomba. La cosa provocò enorme spavento,

i miei mi avvolsero, per così dire, nella placenta e si rifugiarono

in campagna. Mi piace pensare che di questo racconto ci sia un'eco

in quanto poi Sciascia ha immaginato della nascita del suo personaggio

Candido, anche lui in Sicilia nel '43: una bomba che scoppia e il

protagonista chiamato Candido perché il padre si ritrovò

tutto bianco di calce. Mio padre aveva alle spalle il mito di un

nonno intelligentissimo, pare, e scaricò su di me ambizioni

che forse erano quelle frustrate che suo padre aveva avuto per lui.

Io sono figlio di quel boom del limone, che determinò anche

la psicologia e la cultura di Bagheria. Io la chiamavo Lemon city.

Vi si viveva una specie di febbre dell'oro e, come in un paese del

West, anche da noi c'erano i giocatori professionisti, i killer

professionisti, i personaggi di forte carattere. Forse mancavano

solo gli sceriffi buoni. Era un tempo di violenti contrasti sociali.

Ricordo i braccianti in piazza, all'alba, con paniere, forbici,

zappa e scala, ad aspettare che i proprietari li scegliessero per

il lavoro. La mia, insomma, era una famiglia piccolo borghese legata

all'agricoltura, con un padre che faceva il commesso e aveva grandissimo

terrore della vita, perché si portava dentro, quasi nel sangue,

le catastrofi che avevano colpito la sua famiglia. Ma c'è

l'altro versante della mia famiglia, quello materno. Mia madre è

sempre stata una persona positiva, curiosa, costretta al ruolo di

donna di casa che era il destino di quasi tutte le donne. Mio nonno

era falegname. Mi faceva le spadine, i cavalli di legno. Grazie

a mio nonno andavo moltissimo al cinema. Aveva fatto gli infissi

per il cinema Corso, vicino a casa nostra, e io godevo di ingresso

libero. Ci andavo tutti i giorni, vedevo i film tre o quattro volte.

Credo che è in quelle grandi sale magiche e buie che ho cominciato

a mescolare la vita con le immagini. Il mondo artigiano era tutto

un fare con le mani, costruire pezzo per pezzo il prodotto finito.

Il mondo contadino era fondato su un continuo, terribile rapporto

tra la fatica e il fato. Entrambe le identità me le sento

convivere dentro.

L'adolescenza

Grazie ai limoni, dunque, le cose andarono bene e io studiai al

liceo classico. Poi, cominciarono i conflitti con mio padre. Classici

contrasti generazionali ai quali si aggiungeva il difficile passaggio

epocale che il mondo stava vivendo e di cui non ci rendevamo bene

conto. Il mondo si era messo a cambiare ad una velocità impressionante

dopo secoli di lentezza se non di immobilità. Certezze secolari

si sfaldavano fulmineamente. Mio padre aveva progettato per me cose

nelle quali mi sentivo ingabbiato, come se non avessi dovuto fare

altro che indossare la vita che mi avevano confezionato. Mi sembrava

terribile. Come tutti i ragazzi vivevo desideri di assoluto, e siccome

la mia famiglia era cattolica, io vivevo un rapporto con la religione

intenso e drammatico Poi, verso la fine del liceo, ebbi un'evoluzione

più o meno consapevolmente socialista. Ma il mio essere socialista,

come per tantissimi altri, ha avuto più una radice di cristianesimo

etico sentimentale che di scientificità marxista. Insomma,

cercavo una via di fuga e questa prese il volto bizzarro e inatteso

della fotografia. Quando annunciai che avrei voluto fare il fotografo,

gettai, naturalmente, mio padre nell'angoscia. Riuscii comunque

ad iscrivermi alla Facoltà di Lettere piuttosto che a Medicina

o Ingegneria e vi feci nuove scoperte, rivelazioni, avventure intellettuali.

All'Università, che non ho mai finito, ebbi incontri fondamentali.

Con Cesare Brandi, per esempio. Ricordo benissimo la prima volta

che andai ad una lezione di Cesare Brandi. Questo grande critico

d'arte, che parlava un italiano elegante, nervoso, di forte accento

toscano, nel buio proiettava diapositive su Masaccio. Potrei fare

un excursus sul ruolo delle camere obscurae che hanno segnato la

mia vita: le sale cinematografiche, la camera oscura del fotografo

del mio paese dove ancora bambino vissi l'esperienza magica della

fotografia che appare nel bagno di sviluppo, l'aula buia dove seguii

quella lezione di Brandi. Credo di essere rimasto con la bocca spalancata

per tutto il tempo della lezione. Per la prima volta sentivo parlare

di immagini in quel modo, di rapporto tra la storia e il fare artistico,

tra le immagini e la società, di forma, di strutture significanti

rivelate dalla forma. Finita la lezione andai dal professore e gli

dissi: "Da qui non mi muovo più".

Ho sempre posto irrifiutabili candidature ad essere discepolo di

quelli che riconoscevo come maestri.

|

|

|

Le

prime fotografie

Questa fame di cose sconosciute si accompagnava allora ad una istintiva

passione per il mondo che mi circondava, il mondo contadino. Le

persone che lavoravano in campagna da mio padre erano anche loro

dei maestri. Raccontavano storie straordinarie, mi mostravano una

maniera di vivere difficile, profonda e antica, densa di mitologie.

Era gente che raccontava in maniera sentenziosa e parlava per proverbi.

Cominciai a fotografare feste, oltre che la vita quotidiana del

mio paese e della Sicilia.

Ho cominciato a fotografare intorno ai quindici anni, con una macchinetta

che i miei mi avevano regalato al ritorno da un viaggio. Intorno

ai diciassette anni, quando ero ancora al liceo, la cosa cominciò

a trasformarsi in ossessione. Dopo, in epoca universitaria, la passione

cominciò a strutturarsi in metodo.

In quegli anni cominciai a occuparmi di politica. Per mio padre

la politica era un pericolo, il mio bisnonno ne era stato rovinato,

e che io potessi scontrarmi con i poteri della società, che

a Bagheria significava mafia, faceva parte del suo universo di paure.

All'università seguivo i corsi di Storia delle `tradizioni

Popolari. Occuparsi di politica e di cultura popolare era per me

la stessa cosa. Alla valorizzazione, al recupero politico di tutte

le manifestazioni del mondo popolare affidavamo le speranze dell'avvenire.

Almeno, lo credevamo. Sono poi arrivato alla conclusione che in

realtà riempivamo, come dire, la cassapanca della memoria

della nostra relazione con il mondo contadino, di cui intuivamo

il tramonto. Sapevamo che saremmo andati via dalla Sicilia e costruivamo

vivendolo l'universo del ricordo.

Leonardo

Sciascia

Nel 1963 esposi una parte delle mie foto di feste al Circolo di

Cultura del paese. Il caso volle che Leonardo Sciascia venisse a

pranzo a Bagheria, insieme a un comune amico, Vincenzo D'Alessandro,

assistente universitario di Storia Medievale. L'amico lo portò

a vedere la mia mostra. Io non c'ero. Sciascia lasciò un

biglietto per me con i complimenti. Non l'ho mai più ritrovato

questo biglietto. Non è che sapessi molto di lui, credo avessi

letto solo Il giorno della civetta, Sciascia non era ancora il personaggio

famoso che di lì a poco diventò. Poco dopo pubblicò

Il consiglio d'Egitto. Quando vide le mie foto stava lavorando a

Morte dell'inquisitore. Qualche tempo dopo andai con mio nonno Benedetto

a fotografare la festa del Serpentazzo a Butera, passando poi per

Palma Di Montechiaro, dove Danilo Dolci aveva tenuto una specie

di congresso sulla miseria. La Sicilia di quei tempi mi ricorda

ciò che ora trovo a Benares. Feci delle foto ed ero indignato.

Al ritorno, passai da Racalmuto per cercare Sciascia. Era il 16

agosto, c'erano cinquanta gradi all'ombra e io chiedevo dove abitasse

Sciascia. «Nanà, a la Nuci», mi rispondevano.

Cioè in campagna, nella casa dove ogni estate andava a scrivere

i suoi libri e dove da allora sarei andato a trovarlo anche io,

per ventisette anni, tutti gli anni. Ebbi un vero colpo di fulmine,

avevo trovato la persona chiave della mia vita. Da lì nacquero

moltissime cose. Io ero irruento allora, ancora più di adesso,

come potevo esserlo a vent'anni. Sciascia ne fu divertito, come

spesso era dai mangiatori di vita, lui che invece la vita la metabolizzava

in termini etici e intellettuali e le sue irruenze, che potevano

essere terribili, le riversava tutte nella scrittura. Gli raccontai

di questa mia visita a Palma di Montechiaro e mi chiese di mandargli

le foto. Lui le inviò a Vie Nuove, il settimanale del partito

comunista allora diretto da Davide Lajolo. Pubblicarono un servizio

di otto pagine con didascalie secchissime di Sciascia. Mi ritrovai

con questa pubblicazione impressionante e con un rapporto di amicizia,

profondo e bellissimo, che non è mai più venuto meno.

Le

feste religiose in Sicilia

Verso la fine del '63 domandai a Sciascia se voleva farmi una presentazioncina

per una mostra delle mie foto delle feste religiose alla Biblioteca

Sormani di Milano. Pietro Donzelli, che allora dirigeva Popular

Photography, le aveva mostrate a Giuseppe Torroni e ne era nata

questa mostra. Sciascia scrisse una paginetta, di fatto una specie

di sinossi di quello che poi sarebbe stato il saggio per Feste religiose

in Sicilia. Il libro nacque così. Sciascia doveva presentare

a Bari Morte dell'inquisitore, pubblicato da Laterza, e mi chiese

di accompagnarlo per mostrare all'editore le mie foto e proporgli

un libro sulla Sicilia. Laterza non era interessato ma la sera,

a cena, incontrammo Diego De Donato, editore di testi per lo più

di carattere scientifico e giuridico ma che pubblicava una collanina

bellissima, Piccolo orizzonte, di testi e immagini dove aveva pubblicato

Cesare Brandi, Fosco Maraini e altri. De Donato guardò le

fotografie ed ebbe l'intuizione di farne un libro sulle feste. Chiese

a Leonardo se avrebbe scritto un testo e lui accettò subito,

certo più per me che per lui. Da allora Sciascia non ha più

smesso di farmi meravigliosi regali. Ancora adesso trovo, in librerie

antiquarie, libri di cui ho sentito parlare da lui, magari trent'anni

fa e dove ancora faccio scoperte in una miniera postuma infinita.

Il libro uscì nel gennaio del 1965 e fu un'emozione strepitosa.

Non avevo ancora ventidue anni. Il libro ebbe conseguenze enormi,

non solo nella mia vita, ma anche nella vicenda di Sciascia. Sciascia

diceva nel suo saggio che la religiosità dei siciliani non

ha nulla di metafisico ma è -fatta eccezione per la settimana

santa in cui si contempla il dolore di una madre per la morte del

figlio tradito da un amico-fondamentalmente materialista. Questo

faceva impazzire i cattolici. Il fatto poi che quel discorso fosse

accompagnato da fotografie li faceva arrabbiare ancor di più

perché consideravano che questo portasse una sorta di prova

documentale al discorso. Fortunato Pasqualino scrisse una stroncatura

di due colonne sull'Osservatore. Dovevo fronteggiare, per esempio,

l'argomento dell'artista: "Siamo contenti di avere qui il giovane

Scianna che è un artista, lo si vede dalle sue fotografie.

E che cos'è l'arte? Un sogno, che può diventare mistificazione.

Come in questo caso. I siciliani, infatti, sono religiosissimi,

eccetera, eccetera". Facendo questa esperienza mi resi conto

che la promozione del fotografo ad artista era pericolosa, e la

convinzione mi è rimasta, visto che si usa la definizione

di artista come una specie di insulto, una sorta di strumento per

togliere senso storico al mio lavoro.

Molti dissero che le mie foto erano nate dopo l'incontro con Sciascia

e che io ne ero stato subornato. In realtà, il nostro incontro

avvenne dopo che io avevo fatto una buona parte di quelle fotografie,

ma ho sempre pensato che in effetti l'incontro con Sciascia abbia

avuto su di me un paradossale effetto retroattivo. Nel senso dell'arricchimento,

si capisce, non certo del plagio. Avevo trovato il significato del

mio lavoro a partire dalla prospettiva che Sciascia gli aveva dato.

La

partenza dalla Sicilia

Ma quel libro ebbe anche un suo destino specificamente fotografico.

Non so chi, qualcuno lo 1 fece avere a Popular Photography americano

che nel 1966 dedicò otto pagine del suo annuario a questo

libretto pubblicato da un piccolo editore italiano, da un giovane

fotografo sconosciuto dicendo che era: «The most impressive

photobook published this year». Molti intorno a me dissero

che dovevo andare a New York. Figurarsi, non ero neanche stato a

Roma. Il mondo mi terrorizzava. Però l'attenzione ricevuta

mi incoraggiò, mi diede l'illusione che avrei potuto fare

quel mestiere. Ma avevo paura, temporeggiavo. In una delle presentazioni

delle Feste Religiose in Sicilia, avevo conosciuto un ragazzo della

mia età, il futuro regista, poi Leone d'oro a Venezia, Gianni

Amelio. Pochi mesi dopo il nostro incontro, Amelio si trovò

ad essere assistente alla regia di Vittorio De Seta per il film

Un uomo a metà. Avevano bisogno di un fotografo di scena

e Gianni pensò a me. Questo è stato il mio primo lavoro

professionale.

Nel 1966 me ne andai a Milano. Centinaia di migliaia di siciliani

sono partiti, e in ben più drammatiche condizioni. Ma hanno

detto che il mio fu un atto di coraggio. Io credo che i miei atti

di coraggio siano sempre stati fughe da una nave in fiamme. Non

c'era possibilità di ritorno, se fossi tornato sarebbe stata

una sconfitta esistenziale totale. Per la verità, tutto è

stato poi relativamente facile. Nel settembre del 1967 fui assunto

all'Europeo, grazie a Roberto Leydi, che conosceva le mie fotografie

e cominciai a fare dei reportage, sempre con molto entusiasmo e

poca pratica. Devo moltissimo alla pazienza e alla disponibilità

delle persone dell'Europeo che mi hanno permesso di imparare il

mestiere facendolo.

L'Europeo

Nel '68 è nata mia figlia Francesca. Ciò significa

che nel '67, a ventiquattro anni, facevo il fotografo in un grande

settimanale senza essere ancora professionalmente preparato e a

25 anni, ancora meno preparato, ma con lo stesso entusiasmo, mi

ritrovai a fare il padre. All'Europeo ho cominciato a imparare il

mestiere di fotoreporter in un contesto irripetibile nel giornalismo

italiano. C'erano personaggi come Franco Pierini, Gianfranco Venè,

Guido Gerosa, Roberto Leydi, Alberto Ongaro, Oriana Fallaci, Enzo

Magri, Lina Coletti, Marco Nozza, Lietta Tornabuoni, Aldo Santini,

Gianfranco Moroldo, e ne dimentico. Una specie di università

del giornalismo italiano. Tutti erano grandi intellettuali, a cominciare

dal direttore Tommaso Giglio, poeta, traduttore di Eliot, collaboratore

di Elio Vittorini. Era un mondo di gente fuori dall'ordinario e

una grande scuola. Prendi anche dei vizi, si capisce, che sono poi

i vizi del giornalismo: la velocità, per esempio, la tendenza

ad annoiarsi rapidamente di una situazione perché si ha subito

voglia di qualcos'altro. Una maniera di vivere e lavorare, peraltro,

che mi assomiglia. Io ho, lo dico con rammarico, una tenacia discontinua

o, per meglio dire, una discontinuità tenace. Preferisco

moltiplicare le esperienze piuttosto che concentrarmi su un solo

grande progetto. E ho sempre paura di rimanere in superficie. Per

me il giornalista è uno specialista di niente che va dappertutto

e appena cominci a capirci qualcosa se ne va da un'altra parte.

All'Europeo la mia formazione cresceva soprattutto grazie al rapporto

con i colleghi giornalisti con cui viaggiavo. Quando si andava a

fare una storia si viveva insieme e vedevo, sentivo, capivo, come

la notizia veniva cercata, elaborata, scritta, trasformata in articolo.

L'insieme di queste esperienze mi ha portato a scrivere anch'io.

Mi dicevano, sei troppo intelligente, dovresti scrivere, come se

le foto le possa fare anche un cretino. Scrivere, per me, nella

quotidianità del lavoro, ha significato soprattutto la scoperta

difficile della solitudine. Il fotoreporter è solo. Guarda,

è costretto a pensare. E vedendo e riflettendo cambia e cresce.

Ho cominciato a scrivere nel 1973. Il mio primo articolo l'ho fatto

sull'invasione della Cecoslovacchia, nel '68, ma prima che Giglio,

il direttore, che se ne era entusiasmato, riuscisse a fare accettare

alla corporazione da una parte e alla azienda dall'altra che un

fotografo potesse diventare giornalista ci sono voluti anni. Poi,

colpo di scena, nel 1974 Giglio mi mandò a Parigi.

Parigi

Giglio mi chiese di andare per le elezioni presidenziali, quelle

in cui fu eletto Giscard d'Estaing, e di cercarmi una casa perché

sarei rimasto come corrispondente. La cosa mi gettò nell'entusiasmo

e nel terrore.

Ci sono rimasto dieci anni. Ho fatto a Parigi il giornalista politico,

culturale, leggero, perfino economico e mi sono ritrovato a intervistare

il presidente della Banca di Francia e Michel Foucault, Sartre e

le cantanti di moda. Sono riuscito ad avere un ottimo inserimento

anche nella realtà professionale e culturale francese, assolutamente

inimmaginabile al mio arrivo. Ho conosciuto personaggi straordinari

come Claude Julien, direttore di Le Monde diplomatique, che avendo

saputo di una mia certa analisi della situazione italiana, mi telefonò

per chiedermi un articolo e mi ritrovai a essere il commentatore

di politica italiana per il suo prestigioso giornale. Ho conosciuto

Maurice Nadeau, grande personaggio della cultura francese, che pubblicava

La Quinzaine litteraire; anche lui mi chiese di collaborare e per

anni, su quelle pagine, tenni una rubrica di libri, mostre, immagini,

fotografie. Mi ritrovavo più a scrivere che a fotografare,

ma ho sempre saputo di essere un fotografo che scrive.

Cartier-Bresson

Poi, grazie al libro Les Siciliens, pubblicato in Francia da Denoél

e in Italia da Einaudi nel 1977, ho conosciuto Cartier-Bresson e

ne è nata una grande amicizia, sempre per quella mia capacità

di diventare un'ostrica appena incontro una roccia che valga la

pena di essere abitata. Il rapporto con Cartier-Bresson è

stato un altro dei miei grandi incontri con anziani maestri. Come

per Sciascia, che quando l'ho conosciuto anziano non era, ma io

ero un ragazzo, per Carlo Doglio, straordinario intellettuale anarchico

che viveva a Partinico, per Lamberto Vitali. Per me Cartier-Bresson

era un monumento e mi sembrava assurdo andargli a rompere le scatole.

Però, quando Les Siciliens uscì gliene inviai una

copia con dedica devotissima. Poco tempo dopo, mi scrisse un biglietto

nel quale diceva che il mio libro gli aveva fatto di nuovo venire

voglia di fotografare e un giorno avrebbe avuto piacere di incontrarmi.

Qualche mese dopo, Romeo Martinez, conosciuto per caso e con cui

eravamo diventati amici - un altro grande vecchio che mi ha insegnato

una quantità di cose importanti - mi invitò a casa

sua per incontrarvi il signor Cartier-Bresson. Siamo diventati molto

amici. Lui è stato ed è con me di una eccezionale

generosità critica e umana. Un altro rapporto determinante

nella mia vita. Infatti, quando in seguito a tutta una serie di

complesse traversie personali e professionali decisi di dimettermi

dall'Europeo e tornare a Milano, Henri mi spinse a presentare la

mia candidatura a Magnum.

Magnum

La sua proposta mi fece compiere un gesto che altrimenti non avrei

mai osato, non considerandomi affatto all'altezza. Fui accettato.

Così che, al momento di tornare in Italia, nel 1982, entrai

a Magnum.

Non sapevo cosa significasse essere membro di Magnum, né,

per la verità, l'ho capito adesso dopo 17 anni. In più,

sbagliando lasciavo Parigi, nel momento in cui sono entrato Magnum.

Ripresi, a Milano, a lavorare con i giornali con fotografie e testi.

Forse speravo che Magnum sarebbe stato una specie di paracadute.

Mi ritrovavo in una situazione di precarietà economica dopo

anni di buon stipendio e con due figlie da mantenere. Ma Magnum

non è un paracadute. Il fatto è che molte cose avvengono

dove sono gli uffici e io, in questo senso, vivo il problema della

distanza. Magnum continua a sopravvivere secondo l'utopia egualitaria

dei suoi fondatori, in modo misterioso riesce a fare convivere le

più violente contraddizioni. Questa è la cosa che

più mi appassiona. Per quanto mi riguarda, sicilianissimamente,

ho difficoltà a sentirmi parte di qualunque tipo di gruppo,

ma so che se devo riferirmi ad una appartenenza è in quella

tradizione che mi riconosco.

Certo, si è creata una mitologia intorno a questo gruppo,

come se la grande fotografia di reportage fosse passata soltanto

per Magnum. Naturalmente, non è affatto così. Magnum

è stata, ed è, un confronto, una misura, un rapporto

anche di tipo antagonistico. Senza i contrasti tra il proprio orgoglio

e l'attitudine ecclesiale, da setta, che qualche volta Magnum ha,

certi grandi risultati individuali non sarebbero stati probabilmente

raggiunti.

La

moda

Entrato a Magnum e tornato in Italia, mi ritrovavo per la prima

volta a fare quello che sempre avevo voluto fare: il fotografo indipendente.

E accadde persino che mi chiedessero di realizzare un catalogo di

moda. Ancora più inaspettato che questo coincidesse con un

viaggio in Bolivia durante il quale mi ero innamorato di quel paese.

Vi incontrai il direttore di una agenzia di cooperazione internazionale

impegnata sul posto, nacque l'idea di un lavoro su un villaggio

di minatori. Così, i due lavori, la moda e Kami, in Bolivia,

nacquero praticamente nello stesso periodo.

Dolce e Gabbana mi cercarono nel febbraio del 1987, se non sbaglio,

e nel mese di aprile realizzammo il primo catalogo. Non avevo mai

fatto fotografie per la moda e di colpo mi ritrovai con Marpessa,

modella bellissima, famosa, ma io non lo sapevo, con ampia libertà

di inventare con lei immagini di moda, in Sicilia. Avevamo pochi

soldi, la macchina per andare in giro l'aveva prestata il fratello

di Domenico Dolce, non avevamo parrucchiere né truccatore,

e io, istintivamente, collocavo Marpessa nello stesso contesto della

mia vita, negli stessi posti della mia infanzia: Bagheria, Palermo,

Porticello, Sant'Elia, luoghi dove avevo vissuto, che

avevo fotografato da ragazzo. Mescolavo la pratica del reporter

a quella, a me ignota, del fotografo di moda. In quel lavoro hanno

coinciso una quantità di cose che sposavano l'artificio codificato

della fotografia di moda con qualcosa che attraversava autenticamente

elementi sia autobiografici, sia stilistici. Il risultato, pur essendo

ovviamente il prodotto dell'artificio, aveva probabilmente dentro

un soffio di autenticità, qualcosa che fece dire a Sciascia

che ero riuscito pirandellianamente a fare diventare creatura il

personaggio.

Per me ha significato un immediato, paradossale successo come fotografo

di moda: credo di avere lavorato per quasi tutti i grandi giornali

del mondo, compresi Vogue America, Vogue Francia, Marie Claire francese,

spagnolo, Vogue Spagna, Amica, Moda, Grazia, Stern,... Qualcuno

mi diceva che avrei dovuto scegliere una testata prestigiosa e cercare

di lavorare solo per questa. Ma io mi divertivo talmente. Una specie

di gioco. Per sette otto anni, di cui cinque in maniera quasi esclusiva,

sino al punto di farmene venire la nausea, mi sono molto divertito.

Dalla mia esperienza con le foto di moda è nato il libro

Marpessa: un libro su di lei e sul rapporto tra il fotografo e la

modella, un racconto, credo, piuttosto singolare nel panorama dell'editoria

fotografica. Racconto su una modella, su una persona, documentario,

racconto autobiografico, persino. Ho ricostruito tutta una panoplia

di gesti che si ripetono, lo specchio,

4 la sottoveste, certi sguardi, certe atmosfere, che facevano parte

del mio immaginario erotico di bambino del sud in un mondo di apartheid

tra uomini e donne. Altro che psicanalisi.

Pubblicità

La moda ha messo in discussione molte cose, ha rimescolato le carte,

le mie idee, la mia pratica della fotografia e ha fatto nascere

nuove occasioni professionali. La moda è un mondo che si

postula come presente permanente, il passato, se esiste, esiste

come revival, non come memoria. Succedeva, ad esempio, che dessero

come novità assoluta quella mia maniera di fare fotografie

ed ero io a dirgli che il primo Avedon, William Klein avevano fatto

cose simili sin dal '56-'57. Hanno addirittura utilizzato una definizione,

« moda-reportage che era stata utilizzata per Frank Horvat,

per me davvero un maestro, che certe cose le ha fatte quaranta anni

fa. Se parli di Munkacsi, quasi nessuno sa chi fosse. Nel mondo

del fotogiornalismo, che invece qualcosa di me sapeva, questa storia

della moda aveva impressionato e sorpreso, come la scoperta di una

corda insospettata al mio arco. Non solo mi sono ritrovato da un

giorno all'altro a fare il fotografo di moda, ho avuto anche opportunità

nel campo della pubblicità che da reporter non avevo mai

neanche sfiorato.

Non so quanto sia stato e sia un buon fotografo pubblicitario, però

ne ho fatta abbastanza, buona e cattiva, spesso interessante, dalla

quale ho imparato molte cose e che in ogni caso è meglio

pagata di qualunque altro tipo di fotografia abbia fatto e faccia.

Questo tipo di lavori mi hanno aiutato a scoprire che il fare fotografie

non è poi così radicalmente diverso dal trovarle.

Adesso, con immutata passione, divertimento e ironia opero nei campi

più diversi. Faccio un po' di moda, un po' di pubblicità,

il reportage e cerco più che mai di fare ritratti. Inoltre,

come in questo momento, recupero materiali dal mio archivio per

numerosi progetti. Nelle mostre non faccio distinzioni tra le immagini

nate dal mio lavoro di fotoreporter e quelle di moda, per esempio.

Le inserisco tutte in una continuità, che è poi quella

della mia pratica professionale.

|